近日,我校數學科學學院與碳中和發展研究院師生在《科學進展》(Science Advances)上發表研究論文Unveiling the importance of nonshortest paths in quantum networks。江蘇大學為第一完成單位,董高高教授為第一通訊作者,博士生胡欣淇為第一作者,合作通訊作者有倫斯勒理工學院教授孟祥一等。此外,合作者還包括北京師范大學教授樊京芳與倫斯勒理工學院教授高建喜。

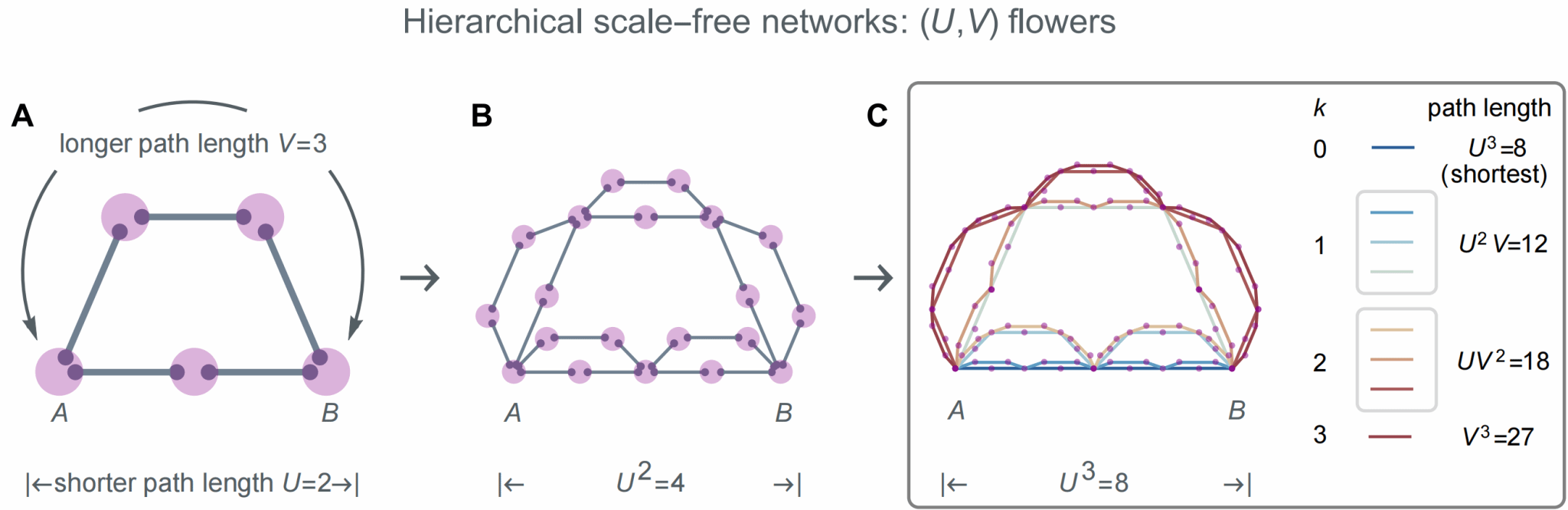

該研究從復雜網絡的連通性視角出發,基于量子糾纏的并發性測量,從理論解析、數值模擬與實際驗證三方面,揭示了量子網絡設計的第一性原理:不同于電磁波信息傳輸對最短路徑的依賴,非最短路徑對量子信息的傳輸同樣具有非常重要的作用。

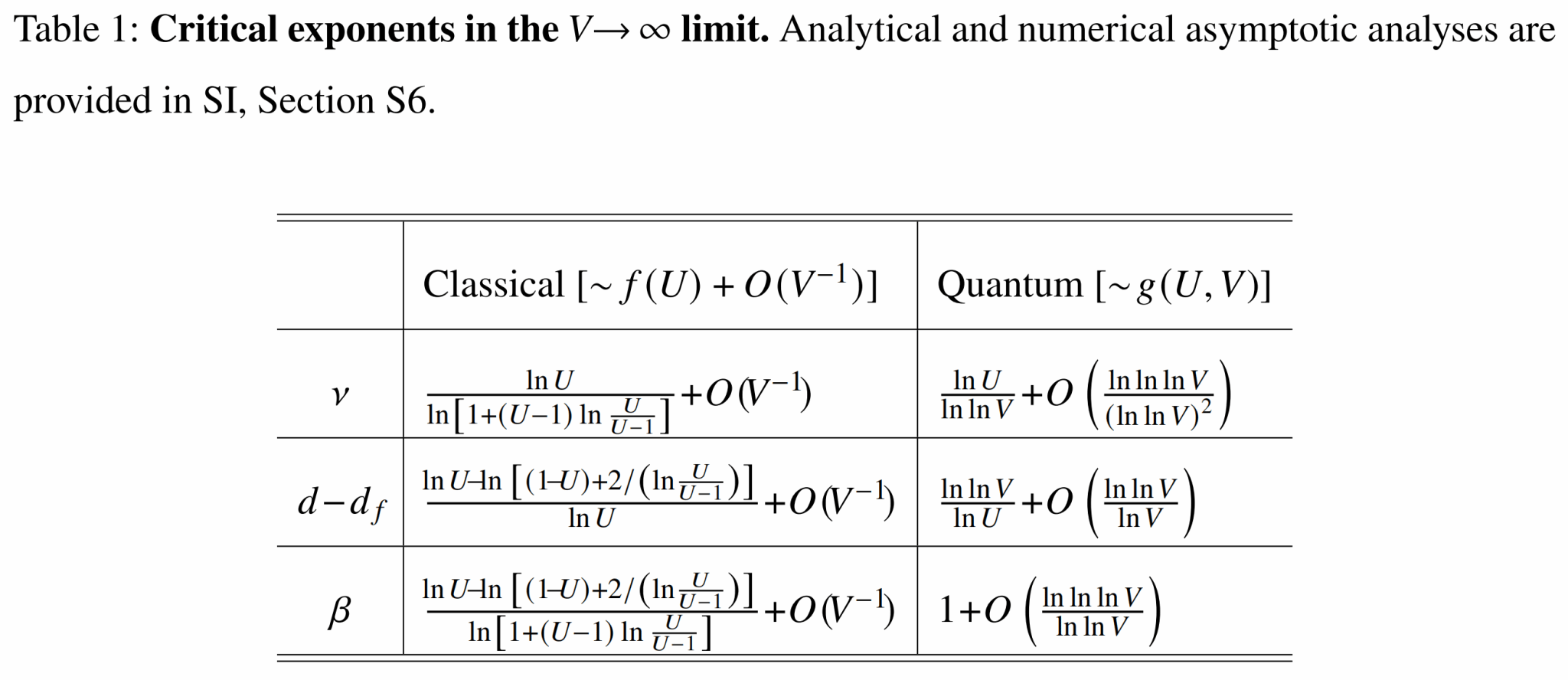

該工作提出一類量子最大連通性集團統計的理論框架,并應用到一類分層無標度網絡上,并對信息傳播臨界點處的三個重要臨界指數υ、β、df進行了分析,分別用來刻畫網絡有限尺度下關聯程度的發散行為、系統形成最大連通性的速率與網絡連通集團的空間擴展效率。研究發現:不同于規則網絡,該網絡拓撲結構下量子并發性滲流與經典滲流的臨界指數盡管滿足相同的超臨界關系,但二者屬于不同的普適類。研究進一步給出了非最短路徑長度對量子網絡中三個臨近指數相應的函數關系及貢獻度,結果表明:與經典滲流不同,量子并發性滲流的臨界行為對非最短路徑始終保持不可忽略的依賴性。此外,該研究還驗證了這一結論同樣適用于現實世界的網絡,如互聯網等。

該研究成果得到了國家自然科學基金項目、江蘇省碳達峰碳中和科技創新專項與江蘇省青藍工程學術帶頭人等項目的資助。(數學科學學院)

文章鏈接:https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/sciadv.adt2404